Inhaltsübersicht

Was tun bei einem Autounfall? Damit Sie im Fall der Fälle richtig reagieren, haben wir hier alle wichtigen Infos rund um das Verhalten am Unfallort und nach dem Autounfall zusammengefasst, inklusive Erste-Hilfe-Maßnahmen, Schritt-für-Schritt-Anleitung, Checkliste und Themen, die nach dem Unfall auf Sie zukommen können.

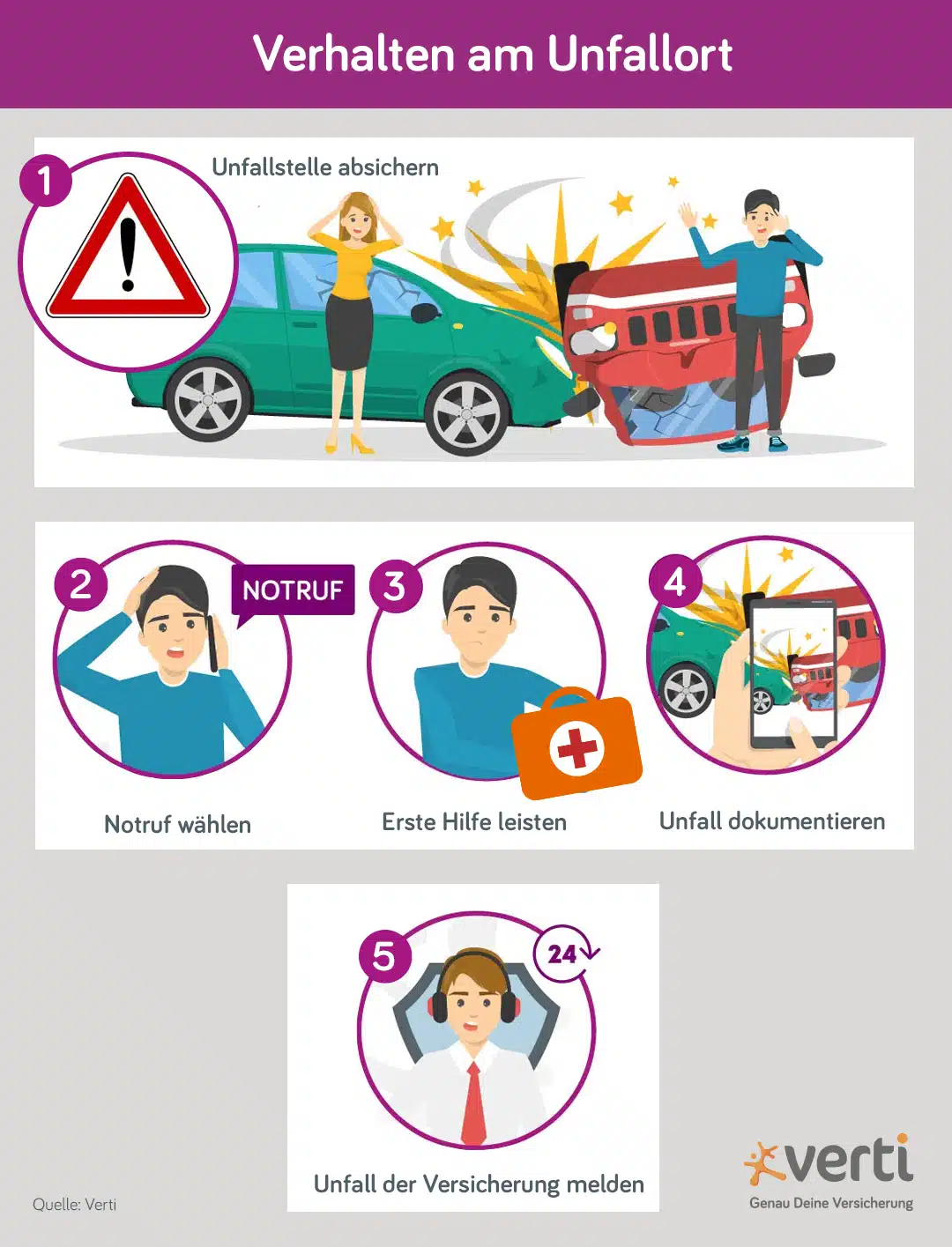

Kurz & knapp: richtiges Verhalten am Unfallort

- Unfallstelle absichern

- Notruf wählen

- Erste Hilfe leisten

- Unfall dokumentieren

- Unfall der Versicherung melden

So verhalten Sie sich richtig an einem Unfallort

Günstige Autoversicherung gesucht?

Verhalten am Unfallort: Schritt für Schritt

1. Unfallstelle absichern

Der erste Schritt bei einem Autounfall ist es, die Unfallstelle abzusichern. Dazu gehören die drei Ws:

- Warnblinkanlage einschalten

- Warnweste anziehen

- Warndreieck aufstellen – dabei gelten diese Richtwerte: auf Landstraßen mindestens 100 Meter vor der Unfallstelle, innerorts 50 Meter, auf der Autobahn 200 Meter (200 Meter entsprechen 4 Seitenpfosten). Wenn sich die Unfallstelle hinter einer Kurve oder einer Kuppe befindet, stellen Sie das Warndreieck mit einem entsprechenden Abstand vor dem Sichthindernis auf.

Lese-Tipp:

Lese-Tipp:

Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten sind Pflichtzubehör in Ihrem Auto. Was Sie sonst noch über notwendiges Autozubehör wissen müssen, lesen Sie hier.

Ist der Unfall auf der Autobahn passiert, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Steigen Sie immer auf der Seite aus Ihrem Auto, die der Leitplanke zugewandt ist und halten Sie sich entweder hinter der Leitplanke oder auf dem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen auf. Versuchen Sie nicht, die Fahrbahn zu überqueren, solange die Polizei die Unfallstelle nicht abgesperrt hat.

2. Notruf wählen

Wurden bei dem Unfall Personen verletzt, wählen Sie immer zuerst die 112, bevor Sie den Verletzten helfen. Diese Informationen sind für die Rettungssanitäter wichtig:

- Wo hat sich der Unfall ereignet? Dank neuester Technik kann die Rettungsleitstelle die meisten Anrufe zurückverfolgen und orten. Trotzdem sollten Sie so konkret wie möglich beschreiben, wo sich der Unfall ereignet hat. Auf der Autobahn kann dabei die letzte Anschlussstelle oder die Kilometerangabe helfen.

- Was ist passiert? Beschreiben Sie kurz den Unfallhergang und wer beteiligt ist. Handelt es sich zum Beispiel um einen Unfall zwischen zwei Autos oder um einen Unfall mit einem Fahrradfahrer?

- Wie ist die Lage am Unfallort? Erklären Sie kurz, wie viele Verletzte es gibt, um welche Art von Verletzung es sich handelt und ob die Personen ansprechbar sind.

3. Erste Hilfe leisten

Haben Sie den Rettungsdienst verständigt, können Sie mit der Erstversorgung der Verletzten beginnen. Versuchen Sie, wenn möglich, die Verletzten aus der Gefahrenzone zu bringen. Diese Punkte sind bei der Ersten Hilfe besonders wichtig:

- Atmung überprüfen: Ist die verletzte Person nicht ansprechbar, überprüfen Sie die Atmung. Ist diese normal, bringen Sie die Person in die stabile Seitenlage. Ist die Atmung unregelmäßig oder setzt aus, beginnen Sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen (Herzdruckmassage).

- Blutungen stillen: Blutet eine verletzte Person, versuchen Sie die Blutung zu stillen, indem Sie diese abdrücken und ggf. einen Druckverband anlegen.

- Bewegung vermeiden: Vermeiden Sie es, die verletzte Person zu bewegen – außer, es ist dringend notwendig. Einem bewusstlosen Motorradfahrer müssen Sie den Helm abnehmen, damit Sie ihn in die stabile Seitenlage bringen können. Dabei sollte man möglichst zu zweit handeln, damit ein Helfer den Hals stabilisieren kann.

- Beruhigen: Unfallopfer stehen oftmals unter Schock und haben Angst. Sind Betroffene ansprechbar, zeigen Sie Ihnen, dass Sie da sind und dass der Krankenwagen auf dem Weg ist. Falls nötig, schirmen Sie den Betroffenen von Schaulustigen ab.

Anleitung Herzdruckmassage

Anleitung Herzdruckmassage

Das Deutsche Rote Kreuz empfiehlt auf seiner Website für die Herzdruckmassage diese Vorgehensweise: Strecken Sie beide Arme und drücken Sie senkrecht auf den Brustkorb des Verletzten – mit einer Frequenz von 100- bis 120-mal pro Minute und ca. 5 bis 6 cm tief. Danach entlasten Sie den Brustkorb wieder. Druck- und Entlastungsdauer sollten gleich lang sein.

Übrigens: Den richtigen „Rhythmus“ für die Herzdruckmassage gibt zum Beispiel der Song „Stayin’ Alive“ von den BeeGees vor.

Tipp:

Tipp:

Auf der Webseite des Deutschen Roten Kreuzes finden Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen für verschiedene Situationen und Verletzungen. Außerdem können Sie Erste-Hilfe-Kurse in Ihrer Nähe suchen und sich die Erste-Hilfe-App für unterwegs herunterladen, die Sie im Notfall interaktiv begleitet.

Tipp:

Tipp:

Bei der Dokumentation des Unfalls kann der EU-Unfallbericht helfen, den Sie ausdrucken und im Handschuhfach mitführen können. Hier können Sie sich den Unfallbericht herunterladen.

4. Unfall dokumentieren

Diese Punkte sollten Sie beachten, um den Unfallhergang ausreichend zu dokumentieren:

- Daten notieren: Kennzeichnen aller beteiligten Fahrzeuge, Name und Anschrift aller Beteiligten und der Zeugen, Versicherungsdaten (Kfz-Versicherung des Unfallgegners und Versicherungsscheinnummer)

- Fotos machen: Beschädigungen an allen beteiligten Fahrzeugen, Bremsspuren, Unfallort aus allen Perspektiven, Verkehrsschilder

- Unfallskizze anfertigen: Straßenverlauf mit Straßenschildern zeichnen, Position und Fahrtrichtung der beteiligten Fahrzeuge einzeichnen, Position eventueller Zeugen sowie Hindernisse kennzeichnen.

Haben Sie Fotos gemacht und den Unfall dokumentiert, sollten Sie Ihr Auto – wenn es noch funktionsfähig ist – an den Fahrbahnrand fahren, damit Sie niemanden mehr behindern.

5. Unfall der Versicherung melden

Wenn Sie selbst den Autounfall verursacht haben, müssen Sie den Unfall so schnell wie möglich Ihrer Kfz-Versicherung melden. Bei vielen Anbietern können Sie den Schaden bequem online melden. Hier finden Sie das Online-Formular von Verti.

Auch, wenn Sie nicht der Unfallverursacher sind, müssen Sie nicht warten, bis der Unfallgegner seiner Autoversicherung den Unfall meldet. Sie können sich auch proaktiv bei der gegnerischen Versicherung melden. Wenn Sie den Versicherer nicht kennen, können Sie diesen über den Zentralruf herausfinden (Tel: 0800 250 260 0).

Autounfall – wann muss ich die Polizei rufen?

Bei Unfällen mit geringem Sachschaden müssen Sie nicht unbedingt die Polizei verständigen. Sie sollten aber die wichtigsten Daten austauschen und den Unfallbericht ausfüllen.

In diesen Fällen sollten Sie jedoch die Polizei rufen: Bei großem Sachschaden, unübersichtlicher Unfallstelle, verletzten Personen, Unfällen mit Mietwagen, wenn eine Straftat im Raum steht oder es mit dem Unfallgegner zu Streitigkeiten kommt.

Zu Verti wechseln und sparen

Unfall – was tun? Checkliste jetzt downloaden!

Wir haben alle wichtigen Infos rund um das richtige Verhalten bei einem Autounfall in einer Checkliste für Sie zusammengefasst. Hier können Sie sich die Liste downloaden. Am besten drucken Sie diese aus und hinterlegen Sie sie in Ihrem Fahrzeug.

Ablauf nach Autounfall: Gutachter, Schmerzensgeld & Co.

Nach einem Autounfall kann es sein, dass weitere Schritte und Formalitäten notwendig sind, um die Schuldfrage zu klären und Ansprüche durchzusetzen. Dabei kann es um Reparaturkosten, Mietwagenkosten und Schmerzensgeld gehen. Generell sollten Sie weder an der Unfallstelle die Schuld auf sich nehmen noch im Nachgang ungeprüft eine Abfindungserklärung oder ähnliches unterschreiben. Holen Sie sich im Zweifel immer rechtliche Hilfe, um Ansprüche überprüfen zu lassen.

Tipp:

Tipp:

Zur Durchsetzung des Schmerzensgeldes sollten Betroffene sich immer Rechtsberatung suchen. Mehr Infos rund um die Ansprüche nach einem Verkehrsunfall finden Sie hier auf der Website des ADAC.

Schmerzensgeld nach Autounfall

Wenn Sie durch einen Autounfall unverschuldet Verletzungen davontragen, haben Sie Anspruch auf Schmerzensgeld gegenüber dem Unfallverursacher. Um das Schmerzensgeld durchzusetzen, müssen Sie beweisen, dass der Unfall der Auslöser für die Schmerzen bzw. die Verletzung war. Deshalb sollten Sie sich, wenn Sie sich nach dem Unfall unwohl fühlen, oder Nackenschmerzen haben, umgehend untersuchen lassen.

Um Verletzungen nach einem Unfall nachzuweisen, können Arztbriefe, Polizeiberichte, Zeugenaussagen und Gutachten helfen. Auch alle Kosten, die mit der Verletzung zusammenhängen – zum Beispiel Fahrtkosten zu den Untersuchungen, Kosten für Medikamente etc. – sollten Sie übersichtlich auflisten.

Wenn eine außergerichtliche Einigung über das Schmerzensgeld nicht möglich ist, kann dieses gerichtlich eingeklagt werden. Kann vor Gericht das Schmerzensgeld durchgesetzt werden, muss der Gegner auch Ihre Prozess- und Anwaltskosten übernehmen.

Gutachten nach Unfall – was ist zu beachten?

Bei kleineren Unfällen mit geringem Schaden wird meistens kein Gutachten in Auftrag gegeben. Die sogenannte „Bagatellgrenze“ liegt in der Regel bei 750 Euro. Für den Nachweis des Schadens reicht dann ein Kostenvoranschlag oder die Werkstattrechnung aus.

Bei höheren Schäden oder bei einem Totalschaden wird in der Regel als Nachweis ein Kfz-Gutachten durch einen Sachverständigen erstellt. Das sollten Sie dazu wissen:

- Sind Sie selbst nicht schuld an dem Unfall, beauftragt und bezahlt die gegnerische Kfz-Versicherung das Gutachten. Jedoch haben Sie als Geschädigter das Recht, einen unabhängigen (Zweit-)Gutachter hinzuzuziehen, wenn Sie sich nicht auf den Gutachter der gegnerischen Versicherung verlassen wollen.

- Sind Sie teilweise oder komplett schuld an dem Unfall, übernimmt Ihre Kaskoversicherung die Kosten für das Gutachten entsprechend den Versicherungsbedingungen.

Mietwagen nach Autounfall – welche Rechte haben Geschädigte?

Wenn Ihr Auto nach einem Verkehrsunfall in die Werkstatt muss, haben Geschädigte grundsätzlich einen Anspruch auf einen Mietwagen. Dafür müssen jedoch diese Voraussetzungen bestehen:

- Sie sind auf Ihr Fahrzeug angewiesen und fahren damit täglich mindestens 20 Kilometer. Wenn Sie diese Grenze nicht erreichen, kann es sein, dass Sie stattdessen die Taxifahrten oder die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel erstattet bekommen.

- Der Anspruch gilt für den Zeitraum, in dem Ihr eigenes Auto in der Werkstatt oder zur Begutachtung bei einem Sachverständigen ist.

- Entscheiden Sie sich dagegen, das Auto reparieren zu lassen, haben Sie keinen Anspruch auf einen Mietwagen.

- Der Mietwagen muss gleichwertig zu Ihrem eigenen Auto sein.

- Die Kosten für den Mietwagen sind zweckgebunden, d. h. das erstattete Geld muss auch wirklich für den Mietwagen aufgewendet werden.

- Zum Nachweis sollten Sie genau dokumentieren, wie lange Ihr Fahrzeug in der Werkstatt war und welche Fahrten Sie mit dem Mietwagen unternommen haben.

Brauchen Sie nach einem Kaskoschaden einen Mietwagen, lesen Sie unbedingt in Ihren Versicherungsbedingungen nach, ob Mietwagenkosten von Ihrer Autoversicherung übernommen werden.

Lese-Tipp:

Lese-Tipp:

In diesen Artikeln erfahren Sie, wie Sie sich bei einem Wildunfall und einem Autounfall im Ausland richtig verhalten.

Verti Autoversicherung – Ihr zuverlässiger Partner nach einem Autounfall

Sollten Sie in einen Autounfall verwickelt werden, steht die Verti Autoversicherung jederzeit schnell und kompetent an Ihrer Seite. Wir helfen Ihnen unkompliziert weiter, zum Beispiel mit der Online-Schadenmeldung.

Wechseln Sie zur Verti Autoversicherung und holen Sie sich optimalen und zuverlässigen Kfz-Schutz zum besten Preis. Mit unserem praktischen Online-Rechner können Sie Ihren Beitrag einfach selbst berechnen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:

Informationen zur Ersten Hilfe des Deutschen Roten Kreuz

ADAC: Ansprüche nach einem Verkehrsunfall

Ja

Ja Nein

Nein